Tra le molte cose che Sergio Giusti ha detto durante il suo intervento a Camera con Vista presso la GAMeC di Bergamo, una mi si è fissata in mente, per la sua chiarezza e apparente semplicità: la fotografia indica sempre qualcosa, ma i lavori di molti artisti oggi indicano il codice, che non è la realtà, bensì una sua simulazione (basti pensare a Google Earth). Credo che questa sia un’intuizione preziosa, che forse Giusti vorrà approfondire in futuro, con le capacità analitiche e saggistiche che ha già dimostrato nei suoi testi. Qui di seguito ci offre un esempio di uno dei diversi temi affrontati durante la serata, che è stata anche vivacizzata da domande interessanti – grazie!

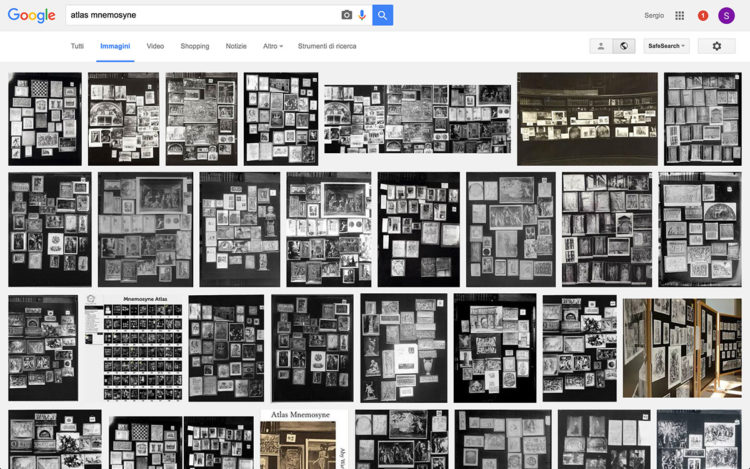

Non riassumerò le molte cose messe sul piatto per il mio intervento a “Camera con vista”, ne verrebbe un trattato forse intrattabile per i tempi di lettura media del web. Farò quindi solo uno spaccato, una sezione, prendendo un elemento che scelgo quasi a sorte. Un metodo aleatorio che ribadisce come certe idee arrivino apparentemente per distrazione. Proprio così, osservando il layout di un risultato di Google immagini nel suo complesso e non per i risultati specifici che mi dava, ho notato la sua somiglianza con le tavole dell’Atlas Mnemosyne di Aby Warburg. Si tratta solo di una questione formale? Una semplice analogia nel disporre le immagini su di una tavola secondo criteri apparentemente giustapposti? La suggestione, tra l’altro, aumenta cercando su Google immagini con la chiave “Atlas Mnemosyne”: il risultato è una mise en abyme, tavole di Warburg riprodotte a cascata nella tavola di Google.

Sappiamo che Warburg, affiancando immagini di epoche lontane, ma anche di natura completamente diversa, un fregio in bassorilievo e una giocatrice di golf, un affresco e un francobollo, voleva mostrare come certe immagini, in modo simile ai sintomi, si inabissano per poi tornare alla luce in forme trasformate. I capelli serpentiformi della Venere del Botticelli come ricordo-metamorfosi della convulsione dei riti dionisiaci, giusto per citare l’esempio più famoso.

Certamente Google immagini non può essere così raffinato, anzi è ben più rozzo. Ma in qualche modo costituisce una sorta di versione algoritmica dell’Atlas. Il criterio di ricerca più usato è quello per chiavi testuali: metto una parola o una frase sulla barra di ricerca e ottengo dei risultati. Più o meno coerenti, più o meno sorprendenti, più o meno accidentali. Quello che sappiamo è che la parola immessa ha portato verso immagini che possono essere ad essa direttamente o indirettamente legate. Nel caso limite basta che una fotografia, anche senza alcun legame con la chiave di ricerca, sia collocata in una pagina che in altro contesto utilizza quella parola, perché l’immagine venga comunque selezionata.

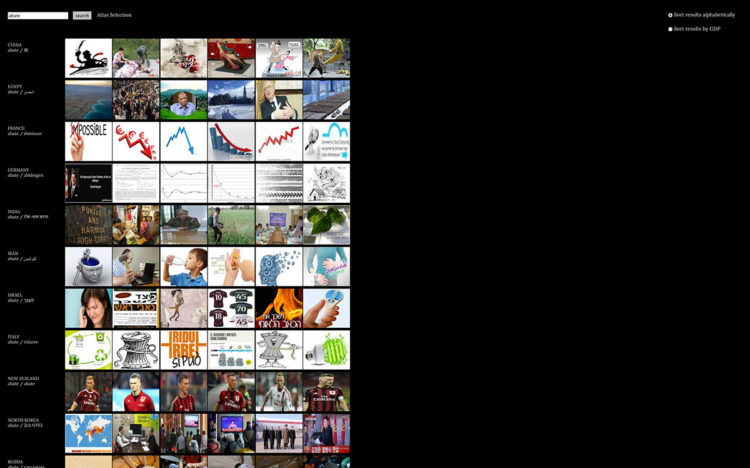

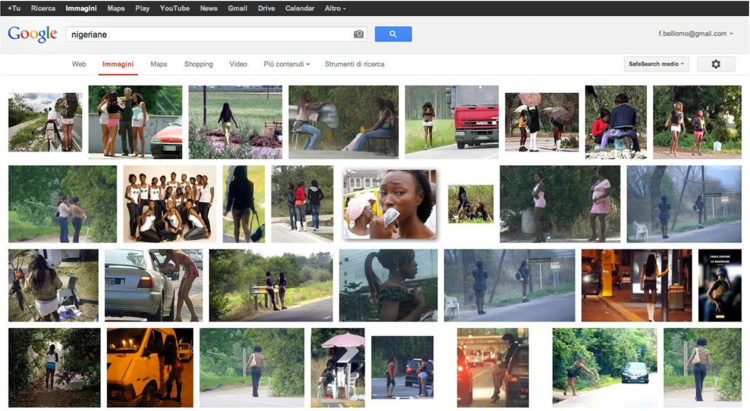

Nel web, l’immagine digitale diventa ancora di più un insieme di dati che viene elaborato, modificato, collegato. Ogni luogo della rete dove un’immagine ha stazionato lascia una traccia nel suo codice. Senza contare che oggi le immagini in internet sono anche oggetto di commenti e tag che le connotano e le connettono. È un’immagine-straccio, che si trascina dietro tutta la polvere di dati, anche superflui, anche incoerenti, dei luoghi virtuali che ha visitato o le hanno fatto visitare. Tutti questi dati diventano delle specie di tracce mnestiche tecnologiche quasi nascoste, una sorta di segnale di un inconscio tecnologico di tipo software, dopo quello hardware segnalato da Franco Vaccari nell’epoca della fotografia chimica. Anch’esse quindi immagini-sintomo, ma sintomo soprattutto della loro codificazione, anche sociologica. Per citare qualcuno dei lavori presentati, si può pensare a Image Atlas di Taryn Simon e Aaron Swartz o a Screenshots di Fabrizio Bellomo. Nel primo, la stessa chiave di ricerca viene declinata nelle versioni di varie nazioni di Google immagini, mostrando come i risultati siano connotati diversamente, in base a censure, rilevanza delle notizie, iconografie differenti. Nel secondo, la ricerca secondo due chiavi, “prostitute” e “nigeriane”, dà risultati sorprendentemente simili, rivelando una sorta di pregiudizio razziale informatizzato.

Non bisogna però essere ingenui: parlare di codificazione non significa per forza unirsi al coro di chi considera la fotografia digitale del tutto avulsa dalle logiche della fotografia come segno-traccia preso dalla realtà. Anzi. Proprio la logica simulatoria delle tecnologie virtuali ha bisogno dell’idea di referenza a un reale per poter sviluppare le sue strategie. Come a dire che una normale fotografia, anche analogica, è già un’esperienza, per quanto basica, comunque virtuale, in quanto ci fa fare un’esperienza mediata di qualcosa che è stato ripreso in altro luogo e in un diverso tempo. E poi la preponderanza del codice non è una novità dettata dall’informatica, in fondo è la nostra natura: l’uomo è antropologicamente preso nel linguaggio. Ne ho discusso con Fabrizio Bellomo la sera in cui ha presentato i suoi lavori e lui in seguito mi ha mandato questa citazione di Agamben: “il linguaggio stesso, che è forse il più antico dei dispositivi, in cui migliaia e migliaia di anni fa un primate – probabilmente senza rendersi conto delle conseguenze cui andava incontro – ebbe l’incoscienza di farsi catturare”. Inutile ricordare che linguaggio non significa solo parola.