Pochi giorni fa ho avuto via mail un fulmineo scambio di vedute con Luca Panaro che condivido qui oggi. Mi pare interessante non solo per i temi che affronta, ma anche perché dimostra che – per fortuna! – a volte i confronti intellettuali non sono un pranzo di gala, ma vanno chiaro e dritto al punto delle questioni che ci interessano. Sono felice che Luca abbia raccolto e rilanciato in modo così intenso le mie battute, e vi anticipo che abbiamo pensato di poter continuare, più avanti, scambi di questo tipo. Stay tuned.

Da: Luca Andreoni <luca@lucandreoni.com>

Data: 10 maggio 2015 19.08.10 GMT+02.00

A: Luca Panaro <lucapanaro.net@gmail.com>

Oggetto: Generazione critica

Caro Luca,

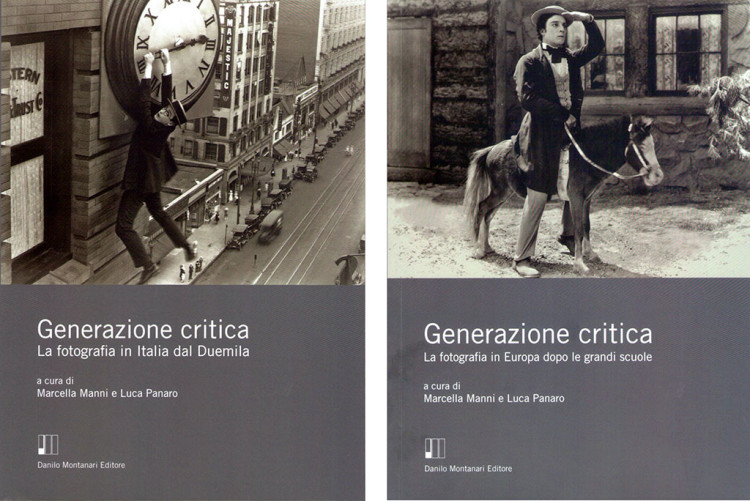

mi ha fatto molto piacere che tu abbia voluto darmi, quando ci siamo visti a Bergamo, i due volumi di Generazione critica che hai curato con Marcella Manni. Il primo, dell’anno scorso, come ti ho detto l’avevo già letto ma non lo possedevo, e mi sono precipitato a rileggerlo. Di seguito ho letto anche il secondo, ricavandone, devo dire, lo stesso piacere e la ricchezza di stimoli che a suo tempo mi aveva già dato il primo. In entrambi mi ha fatto piacere anche riconoscere i nomi di persone che conosco bene e per le quali nutro molta stima: una garanzia a priori. Non credo sia il caso qui di scendere in dettaglio sui tanti contributi che i due volumi contengono – ripeto, sono tutti interessanti, utili e in qualche caso anche per me affascinanti, e potrei fermarmi qui.

Ci sono tuttavia due osservazioni che mi preme farti.

La prima riguarda la questione del linguaggio usato. Cerco di essere conciso: sappiamo bene come un serio impianto saggistico richieda un linguaggio appropriato e controllato – dunque a volte anche impegnativo. Io non sono certo tra quelli che pensano che la divulgazione debba essere a tutti i costi facile, figuriamoci in saggi come questi… Ecco, forse più che la relativa difficoltà dei testi mi ha un po’ colpito il loro, a mio parere eccessivo, conformismo nei riguardi del linguaggio della tradizione accademica italiana (sto parlando della scrittura, intendiamoci, non dei contenuti!). La domanda è semplice: visto che i saggi si occupano in gran parte degli elementi di novità nel panorama della fotografia (e non solo), non credi che all’analisi di fenomeni nuovi dovrebbero corrispondere anche tentativi di linguaggi nuovi? Perché mi hanno dato l’impressione di strizzare l’occhio agli ordinari delle università e al loro linguaggio? Non so se pensare al desiderio inesausto di cooptarsi all’interno di un sistema culturale che peraltro sappiamo respinge le nuove leve o al fatto che si sono letti troppi saggi francesi, tradizionalmente più oscuri, rispetto ai solitamente chiarissimi testi anglosassoni. Scusa se forse sembro un po’ brutale, ripeto, voglio molto bene alle persone che conosco che hanno collaborato a questi volumi, non c’è nulla di personale ma piuttosto la vedo come una importante questione intellettuale.

La seconda questione riguarda una singolare coincidenza. Proprio nelle ultime due o tre settimane in ben tre occasioni diverse mi son sentito dire da autori/artisti piuttosto giovani – ma comunque con un lavoro già abbastanza solido – che non sentono di avere un, come chiamarlo?, sistema critico di riferimento, non sentono di avere contenitori critici per il loro lavoro. Ti dico subito che ogni volta ho detto loro che a me pare che i critici debbano arrivare dopo i loro lavori, non prima. Altrimenti si tratta di operazioni, come le ha chiamate di recente Vittore Fossati proprio a Bergamo, più di marketing/packaging che di vera ricerca, e comunque di solito sono una modalità più diffusa a livello curatoriale che critico. Ti confesso che la cosa mi ha un po’ spiazzato. Sicuramente i più giovani soffrono dell’assenza di contributi critici che riguardino il loro lavoro – e volumi come il vostro sicuramente sono una bellissima eccezione – ma aspettarsi in un certo senso che la critica costruisca a priori un sistema al quale riferirsi mi suona strano. Ecco, mi chiedo se nella tua posizione, che vedo molto di frontiera avanzata su questi temi, ti siano capitate le stesse richieste, e cosa ne pensi.

Mi fermo qui, e ti ringrazio ancora: per i libri e per il vostro prezioso lavoro.

Luca

Da: Luca Panaro <lucapanaro.net@gmail.com>

Data: 12 maggio 2015 12.09.23 GMT+02.00

A: Luca Andreoni <luca@lucandreoni.com>

Oggetto: Re: Generazione critica

Caro Luca,

è stato un piacere partecipare agli incontri di fotografia che hai organizzato con la GAMeC di Bergamo. Questi sono tempi in cui il dialogo è l’unica cosa in cui vale veramente la pena investire. Generazione critica prima ancora di essere una collana di libri è un convegno annuale, ma anche un network che ci porta in varie città italiane per confrontarci sull’arte fotografica di oggi. Con Marcella Manni siamo già al lavoro per la terza edizione che si terrà a Modena presso Metronom il 23-24 ottobre 2015. Sono felice che tu abbia apprezzato il progetto e che la lettura dei volumi appena pubblicati da Danilo Montanari (editore colto e illuminato) ti abbiano suggerito le questioni che poni, alle quali cercherò di rispondere nel modo diretto che tu stesso suggerisci, e che apprezzo molto.

In Oriente si dice: «se qualcuno vi indica la luna, guardate la luna e non il dito puntato a indicarla». In seguito all’esposizione pubblica dei contenuti di Generazione critica ho conosciuto una serie di persone attente a guardare il dito ma incapaci di scorgere la luna. Scusa se la metto giù dura, ma per quanto la tua osservazione sia interessante e pertinente, ancora una volta si ostina a guardare nella direzione sbagliata. Sono d’accordo con te che il linguaggio sia importante, io sono il primo a prendere il modello anglosassone come esempio di chiarezza e semplicità, detto questo però credo che il punto sia un altro. Chiedere spiegazioni sul linguaggio in un epoca in cui nessuno si occupa di contenuti, è come fermare una partita di Champions League perché i giocatori hanno la maglietta sporca di fango, invece di concentrarsi sul gioco di squadra. Detto questo, ripeto, il linguaggio è importante, hai ragione, ma i contenuti lo sono ancora di più. Mi piacerebbe parlare di quelli. Sogno il giorno in cui si possa discutere di ciò che è stato fatto, non di quello che si sarebbe dovuto fare. Siamo tutti presi a cercare il pelo nell’uovo. Ma una volta trovato il pelo cosa rimane? Non rimane niente, l’uovo è ormai marcio. Quel niente che i giovani sentono sulle loro spalle come un macigno. E così mi collego alla seconda questione che poni.

I giovani autori che lamentano l’assenza di un sistema critico di riferimento hanno ragione. I critici non devo arrivare dopo i lavori degli artisti, ma assieme, a volte anche prima se possibile. I contenitori critici, come li chiami tu, sono fondamentali, è su quelli che si dovrebbe costruire la cultura del proprio tempo. Il problema, come giustamente sottolineato dagli artisti, è invece che mancano questi riferimenti. Mancano non perché non ci siano validi critici, teorici, artisti, intellettuali in genere… quello che manca è appunto un contenitore di queste risorse che altrimenti rischiano di andare disperse. Il progetto Generazione critica è nato proprio per questo, così come altre realtà che per fortuna stanno nascendo in risposta a questa mancanza. Dire che i critici devono arrivare contemporaneamente alle opere degli autori o addirittura prima, non vuole dire necessariamente parlare di strategie di marketing, anche se è vero che spesso accade questo fenomeno. Per come la vedo io il critico deve essere un compagno di viaggio per l’artista, non serve soltanto a divulgare il suo lavoro o a collocarlo sulla miglior piazza. A quello pensa già il curatore 😉 e qui potremmo disquisire per ore sulle differenze fra i due approcci. Il critico dovrebbe innanzitutto capire il proprio tempo, immergersi nelle problematiche culturali degli anni in cui vive (non del Novecento, siamo nel 2015), azzardare casomai qualche ipotesi sul futuro più prossimo, rischiare, sbagliare. È questo che manca agli artisti, questi riferimenti. Costruiti giorno dopo giorno andando a braccetto con gli stessi autori, senza ostilità, senza paura.

Ci conosciamo da pochi mesi caro Luca, ma abbiamo avuto più occasioni di dialogo noi che amici di vecchia data, almeno su questi temi. Continuiamo così, imparando a ricordare le parole delle persone con cui possiamo avere uno scambio di idee, dimenticando invece i silenzi di quanti si professano amici.

Un abbraccio,

Luca