Poco meno di un anno fa, nell’inseguire la vicenda di Maxime Du Camp e di Gustave Flaubert in Egitto, ho incontrato un libro che le dedica una attenzione particolare, analizzandone a fondo un aspetto particolarmente intrigante, che mi ha stimolato molte riflessioni sui possibili significati di quelle presenze umane così frequenti nella fotografia dell’Ottocento: quelle che tra me e me chiamo “l’omino davanti all’architettura”.

Maxime Du Camp, Thèbes, Colosse Monolithe d‘Amenopht III, 1849-51

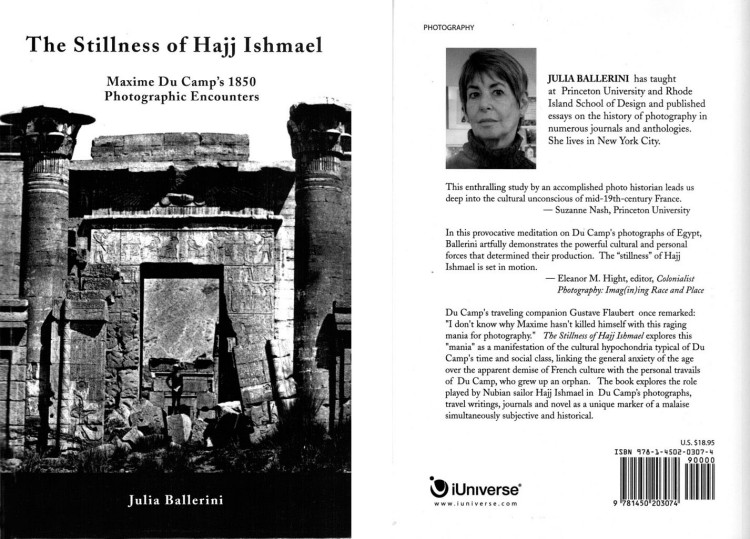

Ho già parlato del viaggio di Maxime Du Camp, descrivendone un aspetto che mi interessava e che riguarda la questione delle attese per un artista – ma in questo volume altre porte vengono aperte, a dimostrare quanto spesso gli eventi siano complessi e stratificati. La lunga analisi di Julia Ballerini, nel volume The Stillness of Hajj Ishmael, edito nel 2010 da iUniverse, New York, Bloomington, è un esempio bellissimo di come si possa svolgere uno studio approfondito ed esteso a partire da un gruppo di fotografie, e come questo possa incrociare discipline diverse quali la storia, l’antropologia, la psicologia, l’economia, la letteratura e, naturalmente, la storia della fotografia. Un approccio trasversale che è per noi rarissimo vedere applicato alla fotografia, il più delle volte oggetto solo di attenzioni superficiali o, viceversa, molto specifiche.

Questo mio intervento non vuole essere un riassunto o una mera recensione del libro: da un lato perché sarebbe davvero molto complesso condensare il ricco contenuto del volume, dall’altro perché forse mi interessa di più invitare quanti possono leggere in lingua inglese ad avvicinarsi a questo tipo di letture e allo stesso tempo proporre alcune mie osservazioni.

L’incipit del volume ci porta immediatamente dentro a qualcosa che assomiglia molto alle atmosfere di un libro giallo (la traduzione è mia):

Quando lo scrittore Maxime Du Camp all’età di ventisette anni andò in Egitto nel novembre 1849, accompagnato dall’amico coetaneo Gustave Flaubert, i due navigarono su e giù per il Nilo durante sei degli otto mesi della loro permanenza, prima di continuare il loro viaggio nei sette mesi seguenti in Palestina, Siria, Turchia, Grecia e Italia. Du Camp aveva acquistato una macchina fotografica per questo viaggio; la maggior parte dei 216 negativi furono realizzati durante il viaggio sul Nilo. Meno di due mesi dopo aver lasciato l’Egitto la vendette a Beirut, e non fotografò mai più. Delle 125 immagini che vennero pubblicate in quello che divenne il primo importante album fotografico di questo tipo, 112 vennero realizzate in Egitto.

Nelle fotografie egiziane di Du Camp una piccola e scura figura appare, scompare, e riappare ancora in punti inaspettati, sempre solitaria. Basandosi sulle note di viaggio di Du Camp questa figura è Ishmael, un marinaio nubiano che era membro dell’equipaggio di Du Camp, unico modello che lui dichiara di aver utilizzato come “unità di misura” nel riprodurre gli antichi monumenti.

Basta l’elenco dei capitoli del volume per capire lo spessore della pressoché ventennale investigazione che Julia Ballerini ha condotto, a partire dalla fascinazione iniziale per quella figura man mano sempre più misteriosa ai suoi occhi, incontrata nel 1983 studiando l’album fotografico tanto famoso:

1. Home and its unfamiliar: Paris

2. Abroad and its familiar: Turkey and Algeria

3. In search of home: Brittany

4. 1848 Revolution and Algeria revisited

5. Preparing the Voyage en Orient

6. Cairo, the borrowed city

7. La maison démolie

8. The return of the repressed: Du Camp’s dream

9. The stillness of Hajj-Ishmael

Julia Ballerini conduce un’analisi approfondita delle condizioni storiche da un lato e dei movimenti interiori dall’altro che portarono Du Camp a realizzare quel viaggio e a condurre quella importante e inedita campagna fotografica, con modalità che sono conseguenza e specchio dell’essere un uomo del suo tempo. Nel volume vengono affrontate, con ampi riferimenti sia alla situazione dell’epoca che alla produzione artistica e letteraria, le vicende che Du Camp si trova ad affrontare nel suo tempo – e nella sua vita personale, segnata dalla precoce scomparsa dei suoi riferimenti familiari. Ci si trova così a intuire i complessi intrecci politici, economici, storici, ma anche inconsci e personali che producono i comportamenti di un autore e che ne condizionano i risultati.

Dal punto di vista della situazione della società dell’epoca, Ballerini evidenzia con chiarezza l’effetto fortissimo che producono su una persona come Du Camp i sommovimenti politici (basti citare i moto parigini del 48, nei quali Du Camp si pose dalla parte della Guardia Nazionale, venendo addirittura ferito), così come la situazione di rapidissima industrializzazione ad opera del nascente capitalismo borghese. Questo comportò nuove distorsioni anche sull’assetto urbano e sociale delle grandi città, per l’enorme afflusso di lavoratori immigrati dalle province verso le maggiori città, creando quella che Ballerini definisce “racialization” di Parigi, che iniziò a soffrire di un crisi d’identità per le mescolanze culturali (pur se conseguenza, a quel tempo, di migrazioni soprattutto interne al territorio francese), e che in qualche modo iniziò, nella upper class alla quale Du Camp apparteneva, un fenomeno che Ballerini con un termine azzeccato definisce “ipocondria culturale”, quasi una sorta di depressione intellettuale.

Le rapide trasformazioni sociali portarono con sé sentimenti profondi di perdita e di ansia, sotto l’assalto delle nuove masse che trasformavano e complicavano le abitudini consolidate – da cui sentimenti diffusi di regressione e di disordine culturale che influenzarono anche la produzione intellettuale e perfino scientifica dell’epoca. E quasi paradossalmente, secondo Ballerini, la ricerca dell’identità perduta si attuò anche con il viaggio – spesso viaggio estremo e lontano, in paesi esotici, proprio perché in questi luoghi è più evidente la differenza con il proprio paese. L’identità veniva così a basarsi sulle percezione delle differenze, questione che sta anche alle radici del colonialismo e delle sue logiche e psicologie, delle quali Ballerini ci indica molti aspetti.

In quest’ottica la ricerca delle rovine di un glorioso e antico passato diventa anche, secondo Ballerini, una sorta di inconscia prefigurazione della fine della propria civiltà, presagio potente anche al di là delle talvolta opportunistiche intenzioni documentarie e scientifiche. Il viaggio in Oriente e le mode che ne conseguono, già iniziate in epoca napoleonica, in questo modo svolgono la funzione di doppio viaggio nel tempo: si esplora un passato memorabile, che è però anche prefigurazione del proprio futuro. E la fotografia, con la novità del suo aspetto di imparziale e precisissimo documento, offrì sponda perfetta a questi sommovimenti, sia perché confermava, mostrando le antiche rovine, la possibilità della catastrofe e della fine della civiltà, sia perché promise di conservare per il futuro la memoria dello status quo, del presente. La fotografia, dice Ballerini, rassicura l’ansia del tempo.

Maxime Du Camp, Temple de Wady Kardassy, Nubie, 1849-51

Stiamo cominciando a guardare queste immobili e frontali fotografie con uno sguardo un po’ diverso, non è così? È esattamente, mi pare, il paesaggio rinnovato che lo sguardo acuto dell’investigatore offre ai nostri occhi dopo la rivelazione di quanto ha scoperto. Il volume, ovviamente, contiene nei primi capitoli analisi e dimostrazioni ben più approfondite di quanto queste righe possano dar conto – ma basti, magari, per incuriosire a saperne di più.

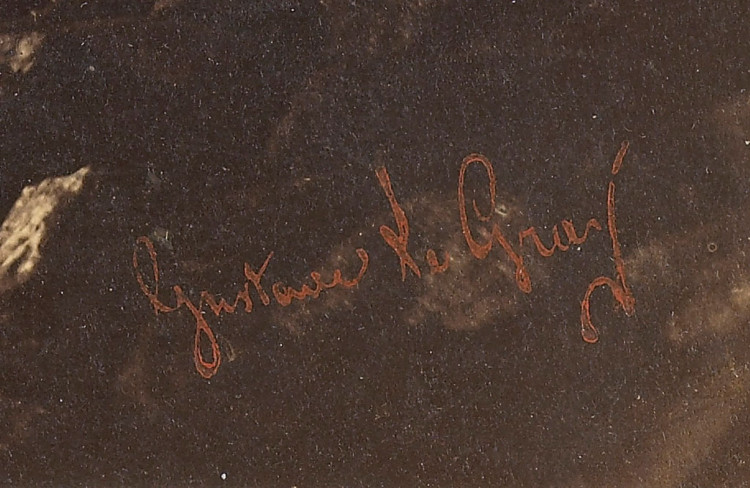

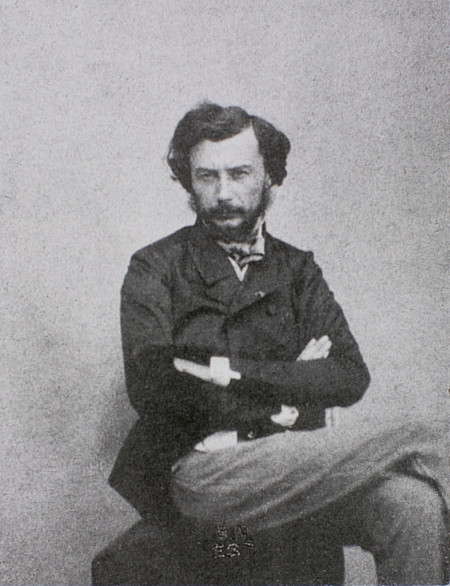

Du Camp, diciamolo, non è un grande fotografo. Le sue fotografie sono quasi sempre molto convenzionali (Ballerini le definisce pre-fotografiche), e non hanno quei lampi di genio che altri, più o meno nella stessa epoca e negli stessi luoghi, hanno o avranno – basti citare l’amico Gustave Le Gray o Francis Frith. Tuttavia, l’aspetto che questo libro evidenzia è che ad essere interessanti non sono tanto le intenzioni consce di Du Camp quanto quelle inconsce, che diventano più evidenti man mano che si studia il contesto nel quale cresce e opera. Dal punto di vista scientifico questo libro evidentemente tira un poco verso il limite la sua indagine, come spesso succede quando si incrociano diverse discipline, ma la cosa dà i suoi frutti – può essere utile anche questo tipo di sforzo, purché non ricada nella forzatura.

In questa chiave, perfino gli atteggiamenti tipici del repertorio fotografico ottocentesco – quali la ricerca ordinatrice di una posizione elevata, o l’atteggiamento di freddo e controllato distacco dalla realtà – vengono qui riletti in chiave diversa dal solito: non formale o concreta, ma portatrice delle istanze intellettuali di un’epoca e delle sue insicurezze di fronte al caos crescente della vita, nonché delle vicende personali dell’autore. Du Camp, secondo Ballerini, è più interessato al processo del realizzare un’immagine che al risultato finale – nel quale infatti lui risulta essere sostanzialmente assente. Una apparente dichiarazione di neutralità assoluta, che però, secondo Ballerini, è anche una sorta di camouflage. Du Camp crea una sorta di cortina fumogena dietro la quale nasconde se stesso.

Siamo arrivati, così, ad Hajj-Ishmael e alla sua immobilità.

Maxime Du Camp, Hypètre d’Athor, sur la Terrasse du grande Temple de Dendérah (Tentyris), 1849-51

Tutto quello che sappiamo di Hajj-Ishmael è in pochi brani nei diari di viaggio di Du Camp:

Ogni volta che visitavo un monumento avevo l’apparecchiatura fotografica e portavo con me uno dei nostri marinai, Hajj-Ishmael, un magnifico nubiano che facevo arrampicare sulle rovine che volevo fotografare, così che potevo sempre includere un elemento che desse idea delle proporzioni.

La più grande difficoltà era far sì che restasse perfettamente fermo mentre facevo le mie operazioni, e infine ci riuscii con un trucco: gli dissi che il tubo d’ottone della lente che spuntava dalla fotocamera era un cannone, che avrebbe vomitato una valanga di mitraglia se lui avesse avuto la sfortuna di muoversi – questo lo immobilizzava completamente, come ben si può vedere nelle mie fotografie.

Erano richiesti due minuti di posa e dunque un congelamento che assomiglia alla morte, o, dice Ballerini, alla mummificazione, con il processo che nella fotografia trasforma un soggetto in un oggetto (Barthes). La fotografia, lo sappiamo, effettua una sorta di taglio temporale che molti apparentano alla morte. C’è anche un altro taglio nelle fotografie di Du Camp: in molti casi Hajj-Ishmael, dalla pelle scura, posto davanti ad antichità scurite dal tempo diventa quasi invisibile, non fosse che per il bianco triangolo di lino che gli copre le parti intime. Anche questa, nota Ballerini, è un’altra strana caratteristica: perché quest’uomo è quasi sempre seminudo? In altre immagini di Du Camp raramente appaiono altre figure, e quando lo fanno sono sempre vestite del lungo abito tradizionale (quando addirittura non è lo stesso Flaubert ad apparirci così travestito in una delle immagini). Hajj-Ishmael è sempre seminudo. E data la costruzione attenta e la complessità di realizzazione non è pensabile che questa non fosse una scelta, in un certo senso teatrale, dell’autore. Si conosce bene il ruolo della nudità nelle immagini coloniali di tutti i tempi per non capirne il significato incrociato legato al razzismo, al senso di superiorità sul “primitivo” e ad allusioni sessuali, qui anche omoerotiche, ma comunque basate su un chiaro meccanismo di potere: Du Camp era vestito.

Le stesse posizioni che Hajj-Ishmael assume nelle fotografie sono spesso anticonvenzionali, appunto quasi fossero le figure di un teatro vivente, devianti rispetto alle intenzioni dichiarate dell’essere una mera unità di misura. Quella del posizionamento delle figure nella scena era materia di studio e discussione già da tempo per la pittura e Du Camp di certo non ne era ingenuo. Così Hajj-Ishmael, unico elemento attuale nelle immagini di Du Camp, in un certo modo si fonde con le rovine, diventa, dice Ballerini, scultura anch’esso, e si collega così al glorioso passato storico, emancipandosi così dallo sguardo inevitabilmente un po’ razzista del colonialista europeo – che tra l’altro in quell’epoca, suggerisce il testo, interpreta sempre il viaggio verso terre lontane come un viaggio verso il passato, basato sul senso coloniale di superiorità tecnologica, di progresso, di sviluppo.

A dimostrare la particolarità della relazione tra Du Camp e Hajj-Ishmael Ballerini nota altri due elementi: il primo, che Hajj-Ishmael è sempre solo. Non vi sono, come invece succede spesso nelle immagini di altri fotografi, altre figure, magari disposte nello spazio a rivelarne la profondità – il rapporto è diretto tra chi scatta e chi fa da modello, che oltretutto guarda quasi sempre in macchina (o guarda Du Camp?). L’altro elemento sta nel fatto che Du Camp si premuri in più di una occasione, nei suoi testi, di dirci il nome del suo “strumento di misura”. Una personalizzazione di questo tipo è del tutto inusuale, dice Ballerini. I servi erano citati nei testi dei viaggiatori, ma raramente per nome – i servi sono solo corpi che svolgono funzioni (“la guida”, “il cammelliere” eccetera) e non identità precise e, vien da dire, umane. E anche se non ci viene detto nulla della personalità di Hajj-Ishmael, c’è un dialogo invisibile, quasi un rispecchiarsi, tra Hajj-Ishmael e Du Camp (che tra l’altro vantava di avere anche sangue arabo nelle vene). Ballerini la definisce una romantica proiezione di se stesso.

Fermiamoci qui. Chiunque abbia riflettuto un poco sul gesto del fotografare sa bene quanto nelle immagini prodotte dall’apparecchio, apparentemente solo meccanico, vi sia una potente proiezione inversa – dal fotografo alla realtà. Scovarne le tracce anche in fotografie che sono dei veri e propri incunaboli di una lunga tradizione è stato per me un viaggio affascinante, permesso da questo libro.

Nota: come già nella puntata precedente, ne annuncio una seguente. Maxime Du Camp è stato a suo modo un personaggio straordinario: nel 1860 addirittura partecipò alla spedizione di Garibaldi nel Regno delle Due Sicilie. Questo fatto mi ha fatto venire in mente un’altra storia da raccontarvi…