Diciamolo subito: Fabrizio Bellomo è stato, qualche anno fa, nel corso che condivido con Francesco Zanot presso il Master in Photography and Visual Design NABA/FORMA uno degli studenti più indisponenti e provocatori, fastidiosi, che abbia mai avuto. Ma i suoi lavori sono sempre stati tra i più brillanti e intelligenti. Credo che ancora oggi sia da questa miscela esplosiva che i suoi lavori traggano la fascinazione che si meritano.

Fabrizio Bellomo ha oggi già raggiunto e superato quella prima soglia nel cammino di un artista che per i più è già difficile superare: il trovare dentro sé stessi il fattore chiave del proprio lavoro – non tanto dal punto di vista espressivo, che ad esempio nel caso di Bellomo è piuttosto elastico e libero, quanto piuttosto dentro le profondità dove si formano le linee di comportamento, le sensibilità per gli stimoli da raccogliere, in sostanza dove si trovano le porte segrete da aprire per accedere al proprio mondo.

I lavori che qui ci presenta – con le sue parole, come già abbiamo qui visto fare a Teresa Giannico, con la quale condivide la provenienza barese – incrociano in molti casi fotografia e video, utilizzando le forze di entrambi i mezzi in una chiave apparentemente semplice, ma di spessore e intensità rari, calati come sono nella vita quotidiana e nelle sue follie.

Bellomo affronta sempre la realtà con un atteggiamento che al primo tocco ci appare cinico e sprezzante, o comunque così ironico da metterci quasi a disagio. Poi, misteriosamente, pian piano ci accorgiamo che sotto quell’aspetto si muovono sentimenti profondi: di appartenenza, di affetto, di empatia.

Non è mai elegante citare se stessi, ma incollo lo stesso qui alcune frasi che ho rivolto di recente in privato a Fabrizio (del quale ho talvolta la possibilità di vedere in anteprima alcuni lavori) anche perché so che vi si è riconosciuto. Per inciso, si tratta di una importante produzione di un lungometraggio intitolato L’albero di trasmissione, sorta di surreale documentario su una famiglia di inventori sfasciacarrozze…

Fabrizio era un sacco di tempo che non vedevo una cosa così ipnotizzante.

È davvero tuo: bastardo e commovente, durissimo e affettuoso, tutto mescolato in un groviglio intelligente. Mi ha anche fatto tanto pensare a quanto la pazzia dei nostri padri ci viene trasmessa e a quanto poi noi la trasmettiamo ai nostri figli, in un flusso inarrestabile di follie che si propagano per migliaia di anni, nel tempo e nello spazio…

(però un treppiede nelle riprese fisse potevi anche usarlo! Forse essere professionali non fa artista?)

La fotografia entra nel lavoro di Bellomo per la sua ipotetica fissità – che però è sempre negata dal fatto di usare il mezzo sbagliato, o meglio nel modo sbagliato: una fotocamera usata in modalità video. So benissimo quanto questa sia ormai una prassi abituale e quanto alcuni apparecchi fotografici siano ormai usati quasi solo per le loro funzioni video, ma quello che Fabrizio Bellomo fa succedere è che l’apparecchio mantiene la sua essenza fotografica pur non scattando fotografie – la qual cosa è interessante.

La crudele empatia che anima i suoi lavori si esprime anche così, con un uso disturbato dello strumento, ossia senza dimenticarne mai le radici ma forzando il suo intervento, la sua presenza nel mondo. Un mondo tuttora convinto che una macchina fotografica serva ancora a fare fotografie e che dunque si mette in posa e aspetta il famoso istante decisivo, che semplicemente non c’è più.

Anche Bellomo in un certo senso è sempre dannatamente presente nei suoi lavori, lo sentiamo quasi respirare vicino all’ottica – anche nei lavori più strettamente fotografici, che comunque puntano ad allargarsi, a farsi giganteschi. Non è più fotografia, di quella che si appoggia sul tavolo o si appende al muro: è una cosa sempre in bilico verso quel qualcos’altro che ancora non esiste e che quelli come Fabrizio Bellomo stanno oggi cercando: raccogliendo, producendo, sperimentando, sbagliando, riprovando.

Gli stessi lavori, e le scarne parole di Bellomo che seguono, un po’ lettera e un po’ riflessione, dimostrano quanto questa ricerca abbia per forza di cose modalità ampie e curiose. Le risposte potrebbero nascondersi dove meno ce lo si aspetta, e dunque tocca muoversi a tutto campo – e a volte tocca anche invaderlo, il campo.

Italia, Forza. 2005

Questa è un immagine che ho riscoperto solo alcuni anni dopo la sua realizzazione. Scattata in diapositiva nel 2005, ho iniziato a usarla solo a partire dal 2008/09. Ricordo che in un periodo in cui costruivo sempre dei mini-set “abbastanza naturali”, o comunque sempre giocando nel creare commistioni fra location e/o personaggi reali con il mio intervento, ritrovai quest’immagine mentre stavo facendo una carrellata di ricognizione nel mio archivio di diapositive. Fu un’epifania, niente di quello che avevo costruito in quel periodo era tanto equilibrato nei colori, nei contenuti e nella forma come questo carretto con cavallo bianco su sfondo nazionalpopolare. Mi sembrava, e mi sembra tuttora, un set neorealista, ma il mio intervento qui si limitò a scattare una fotografia, una delle poche occasioni in cui mi sono limitato a fare solo questo gesto. Fu un’epifania perché, andando a ritroso, credo che di li in poi ho ricercato una commistione maggiore fra realtà e finzione nella costruzione dei lavori, che siano immagini statiche o in movimento.

32 dicembre, 2011

Da questo lavoro si sono ramificate una serie di riflessioni riguardo l’immagine fissa e le immagini in movimento.

È un lavoro che nasce prima di tutto dalla macchina; erano in quel periodo da poco disponibili sul mercato le prime reflex che giravano anche in full HD – è stato possibile realizzare questo lavoro grazie a questa potenzialità della macchina e quindi grazie alla voglia di analizzare i comportamenti umani rispetto alla presa di coscienza di “divenir immagine”. Poi credo credo nasca anche dalla mia empatia per questi luoghi e personaggi che fanno parte dei miei ricordi di infanzia/adolescenza e del mio immaginario più intimo.

Abbi cura della macchina su cui lavori è il tuo pane!, 2012

Questo è un lavoro che tu conosci bene, lo hai “subìto” personalmente essendo in prima persona un abitante di Sesto San Giovanni (la Stalingrado d’Italia – mi fa sempre sorridere quest’appellativo), comune dove l’opera è rimasta installata per un paio d’anni. Era la prima volta che mi veniva commissionato qualcosa, nel caso specifico dal MuFoCo di Cinisello Balsamo.

Sono sempre più affascinato da questo connubio uomo – lavoro – macchina. Questa frase è un monito molto lucido su quello che siamo – tuttora, nell’era digitale la macchina è magari più gentile ma…

Ricordo con piacere un episodio legato a quell’installazione: ero in quel periodo solito girovagare sui social network e sul web alla ricerca di commenti, fotografie e critiche riguardanti questa grande installazione; trovai un utente che aveva commentato una fotografia dell’installazione scrivendo più o meno queste parole “stamattina ci sono passato davanti con la macchina, appena arrivato in ufficio ho pulito il mio PC e gli ho dato un bacino”.

All’epoca ti chiesi di fare un testo per il catalogo, mi sembrò totalmente azzeccata la mossa anche per il tuo passato operaio, la traslazione da ambiente operaio ad ambiente culturale – da industria fordista a industria culturale – è presente in tutta l’operazione legata a questo lavoro, dalla migrazione e traslazione di campo della targa alla migrazione di chi ha scritto il testo critico.

La targa trovata in una vecchia acciaieria abbandonata di Bari ha subìto un processo di cambio di proporzioni e di migrazione a Sesto San Giovanni nel carroponte dell’ex Breda Marelli (oggi luogo per concerti ed eventi) – migrazione uguale a quella che gli operai ex contadini hanno effettuato durante il novecento e processo simile a quello che molti operatori culturali effettuano anche oggi, da sud a nord, per lavorare nelle industrie culturali.

Nota di Luca Andreoni: ho pensato di inserire il testo che a suo tempo scrissi per Fabrizio, fortemente autobiografico, nella pagina della mia biografia. Lo trovate qui, più o meno a metà pagina.

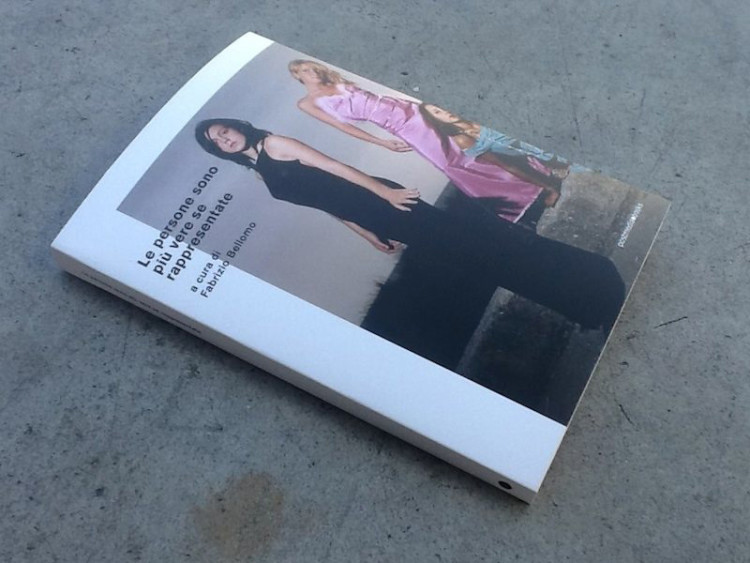

Le persone sono più vere se rappresentate, 2014

È un libro edito da PostmediaBooks nato da una rassegna, a sua volta nata da certe mie cartelle disordinate e confuse che campeggiavano nel mio desktop.

Partendo da alcuni miei lavori, dalla serie relativa a 32 dicembre mi prese il capriccio di cercare cosa fosse stato fatto di simile o comunque in quella direzione anche da altri autori, artisti, registi pubblicitari ecc… Attraverso conversazioni con persone che stimo, materiali d’archivio, lavori di artisti e tante immagini sono andato alla ricerca delle metodologie, di cosa faccia si che alcuni lavori riescano a imprimere al loro interno una sorta di tensione con e verso la rappresentazione stessa.

Ragionare in modo più critico, riflessivo e teorico è stato un passaggio bello e importante per la mia ricerca. Sono metodologie che oggi porto con me anche nei lavori più operativi.

L’albero di trasmissione, 2014

È il mio primo film, è un lavoro a cui sono ancora troppo vicino per riuscire a parlarne con scioltezza. Mi fa piacere però accennare che da questo film sta nascendo, molto lentamente, anche un piccolo libro sul quartiere barese di San Cataldo, quartiere peninsulare che ospita il faro della città, dove il film è interamente ambientato.

Il volumetto sarà edito dalla casa editrice romana Linaria.

Uno dei personaggi più ingombranti del film sono alcune fotografie.