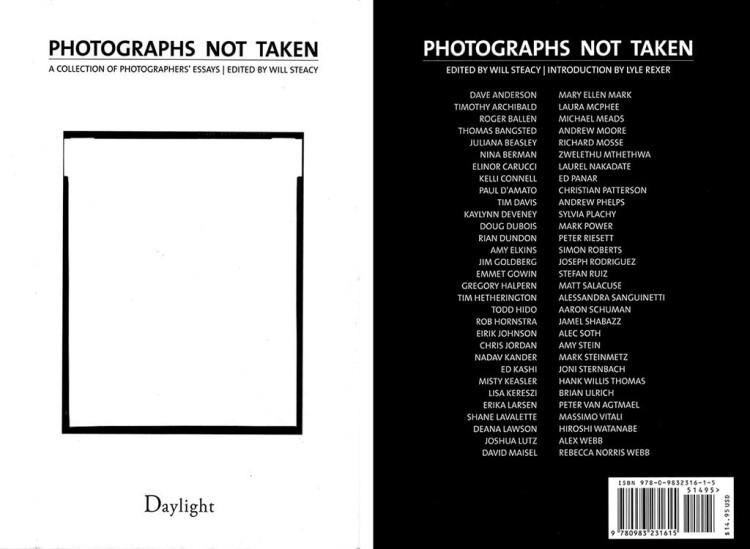

Mi sono trovato di recente a riprendere in mano un libro di un paio d’anni fa che per varie ragioni non avevo letto, dunque le mie sono considerazioni un po’ inattuali, come del resto mi piace quasi sempre fare. Si tratta di un libro di fotografie atipico, perché raccoglie solo scritti che descrivono, o parlano di, fotografie non fatte. La raccolta, che comprende i contributi una sessantina di nomi, è stata realizzata da Will Steacy, un fotografo newyorkese che produce interessanti lavori molto impegnati nel sociale, per i quali tuttavia talvolta utilizza il lento grande formato. In questo caso però la sua operazione è una riflessione tutta interna al fare fotografia, e dedicata, appunto, alle occasioni nelle quali per varie ragioni non viene prodotta nessuna fotografia.

Il libro contiene testi perlopiù descrittivi, narrativi, dunque è agile da leggere. Traduco qui di seguito due brani dall’introduzione di Lyle Rexer perché in poche righe chiariscono il contenuto del volume:

[…] La brillante collezione di Will Steacy è dunque una delle forme di produzione di arte contemporanea che ci è familiare sin da quando nel 1958 Yves Klein presentò uno spazio vuoto alla Iris Cert Gallery? È il capitolo più recente di una storia di negazioni, rifiuti, strategie anti-artistiche, trucchi di marketing che a loro modo contribuiscono a definire l’arte contemporanea? Siamo a conoscenza di architetti che non costruiscono, di artisti che rinunciano a produrre oggetti, di registi che non raccontano storie, di musicisti che esplorano il silenzio, di coreografi rilassati nell’immobilità. Ma fotografi che rinuncino alle immagini – devono sicuramente essere gli ultimi esploratori dello spazio negativo. E sto parlando di fotografi classici, e non di quelli che hanno già rinunciato alle abitudini tradizionali della fotografia in cerca di maggiore rilevanza politica o di esplorazioni dell’ineffabile.

[…] In questo libro ci sono fotografie che non hanno potuto essere scattate, fotografie alle quali è stato impedito d’esser prese, fotografie che sono state fatte ma non sono riuscite, fotografie che si è quasi arrivati al punto di fare ma che si è scelto di abbandonare, che si potevano prendere ma alle quali si è rinunciato, fotografie che sono sfuggite e sono diventate memorie prima di poterle prendere, e naturalmente fotografie di qualcosa che in realtà erano di qualcos’altro che non si poteva mostrare direttamente.

L’argomento è affascinante, e sono certo che ognuno sia immediatamente andato col pensiero alle proprie fotografie non fatte. Devo subito però dire che questo libro mi ha fatto venire un grande appetito ma non l’ha saziato – penso che si potesse fare di più. Il fatto è che nel volume sono raccolti contributi che in gran parte fanno capo a fotogiornalisti o a fotografi che gravitano molto nell’area, come chiamarla?, della comunicazione. E perfino la gran parte dei contributi di autori consolidati in campo artistico (tanto per fare un esempio, l’italiano Massimo Vitali) alla fin fine non si impegnano in una vera riflessione sul significato e sul senso di un “fotografia non fatta”, bensì si dilungano in -talvolta anche affascinanti- racconti di fatti: degli eventi che hanno prodotto quell’assenza. Perlopiù, tra l’altro, legati a quell’idea di momento decisivo che francamente considero essere ormai da evitare come la peste – e una delle più importanti ragioni della crisi, anzi forse della morte, del fotogiornalismo. È un aspetto complesso che sicuramente incide pesantemente sulla fotografia che in generale ha a che fare con le persone, sul quale senz’altro torneremo.

I racconti nel volume sono comunque interessanti, perché mostrano nostalgie, ansie, dubbi, rimpianti, imbarazzi e perfino, in qualche caso, soprassalti etici: dimostrano insomma che i fotografi, specialmente quelli “del mestiere”, sono dei sentimentali – il che mi pare anche una bella cosa, immersi come siamo nello sbrigativo cinismo del nostro tempo. Ho anche pensato che dovrei dire la mia, su questa questione, e lo dico qui nel prossimo paragrafo. Mi piacerebbe anche chiedere a chi legge un suo contributo di riflessione – ma forse mi spingo troppo in là…

Per quanto mi riguarda, penso che un fotografo viva costantemente immerso in fotografie non fatte. Io sinceramente ne vedo in continuazione, e preciso che sto parlando della realtà fisica, non del web o di altro. Vivo (viviamo?) in una specie di flusso ininterrotto di possibili fotografie che si parano davanti, ognuna delle quali potrebbe anche a suo modo essere importante e interessante – a volte unica, a volte inizio di una serie, chissà. Vedo continuamente apparire nel mondo che mi circonda, ed è bellissimo, anche immagini di altri, dei miei tanti riferimenti che qui non posso elencare – permettete il pudore. È un piacere continuo, e non ho affatto nostalgia delle immagini che lascio andare. Tutte queste immagini non le sento come perdute, perché non sono mie: semplicemente mi scorrono davanti. Si fa un po’ di festa, ovviamente, quando si prende la decisione – nel mio caso rara – di trattenerne qualcuna. Decisione spesso molto meditata e anche, scusate la brutta parola, progettata. Comunque rara, come tutte le feste.

Penso che i fotografi abbiamo dentro di sé un istinto predatorio che andrebbe tenuto a bada ed educato, perché spesso i fotografi hanno la tendenza a fare il deserto intorno a loro, prendendo, o cercando di prendere, tutto il possibile nelle varie situazioni che incontrano – e la semplicità del digitale ha portato questo aspetto a punti a volte estremi. Ecco, a me succede spesso, anche mentre lavoro ai miei progetti, il contrario: di vedere altre immagini importanti e di pensare, letteralmente: questa la lascio qui per il prossimo fotografo che passerà da queste parti. L’acqua del fiume, lo sappiamo, non è mai la stessa – ma, spero, ci siamo capiti.